CodeRush 是专为 Visual Studio 打造的高效开发插件,通过集成 AI 驱动功能(如自然语言生成代码的 AiGen 和智能搜索逻辑的 AiFind)、语音交互及深度重构工具,直接在 IDE 内无缝完成代码生成、修改与导航,消除窗口切换与手动操作,显著提升编码速度与专注度,让开发者更聚焦核心问题解决。

CodeRush for Visual Studio v25.1已于日前全新发布,此版本新推 AI 双引擎 AiGen(语音/文字生成与修改代码)和 AiFind(智能代码搜索),接下来我们将逐一为大家揭开这些功能的神秘面纱,欢迎下载新版体验!

在上文中(点击这里回顾>>),我们为大家介绍了AiGen/AiFind导航器、差异视图等,本文将继续介绍如何将AI转换为DevExpress控件、尝试新应用程序等,欢迎下载最新版体验!

DevExpress技术交流群11:749942875 欢迎一起进群讨论

AI转换为DevExpress控件

如果您一直在遵循我们之前的示例,那么到目标为止已经创建了一个新的User类,创建了一个DataGrid并用示例数据初始化它。接下来,我们将应用程序转换为使用DevExpress控件替代.NET附带的普通WPF控件。

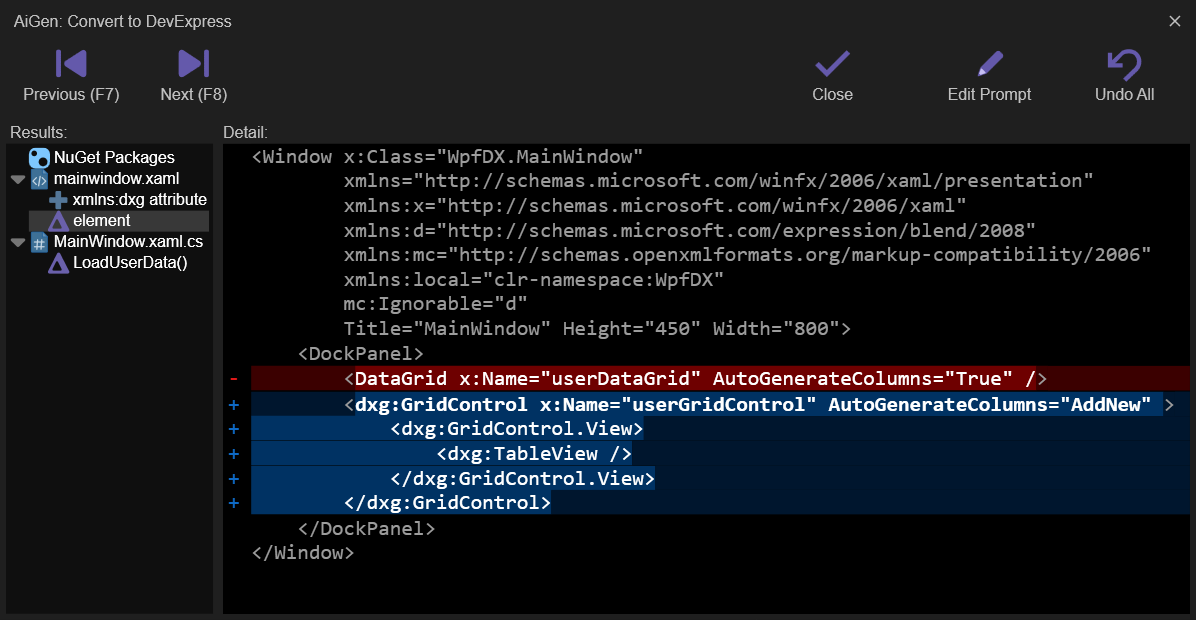

在我们的示例中,Navigator显示了对XAML的两个更改和对后面代码的一个更改。首先,让我们看看使用Diff视图(F9切换)的XAML更改。

首先,您可以看到AiGen删除了DataGrid控件,并用父级TableView的GridControl替换了它。在我们的屏幕截图中,它将网格控件重命名为“userGridControl”。

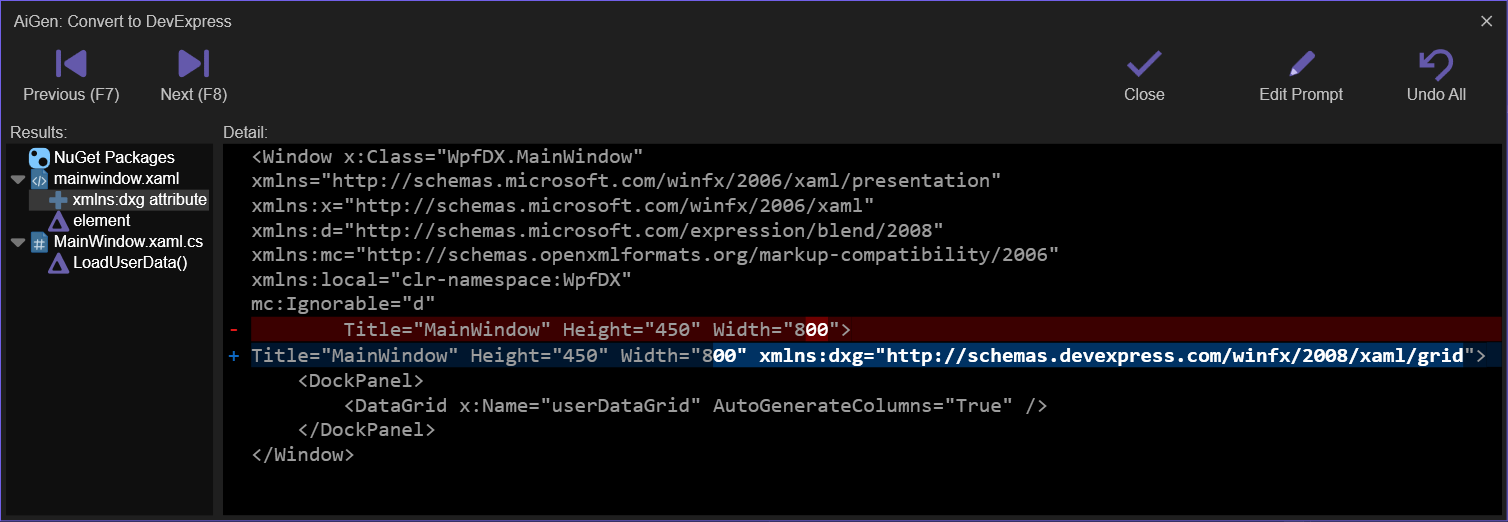

它还添加了dxg名称空间(您可以通过单击Navigator树视图中的xmlns:dxg属性条目看到这一点)。

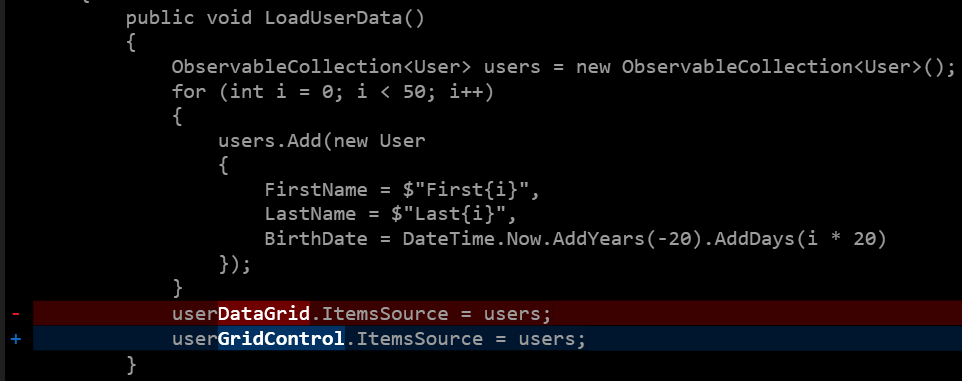

最后一个更改在后面的代码中,使用F8(或简单地单击)导航到此更改,diff视图将显示更改背后代码的原因。

它重命名了设计器上的控件,以匹配新的DevExpress WPF控件类型,并更新了后面代码中的引用。

应该指出的是,AI可能不会每次都做对。有时您可能需要对代码进行微小的调整或完全撤销(如果您想再试一次,也可以单击Navigator上的Edit Prompt按钮)。

尝试新应用程序

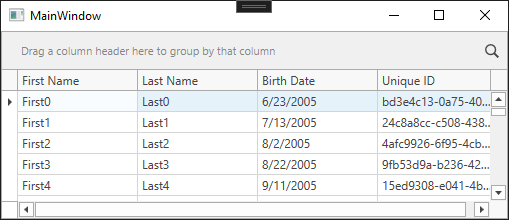

到目前为止,我们使用AI将DataGrid转换为DevExpress GridControl,现在是时候看看它的实际应用了。运行应用程序并进行测试。以下是我们的资料:

与DevExpress控件的默认单元格边框对比已经很好了。

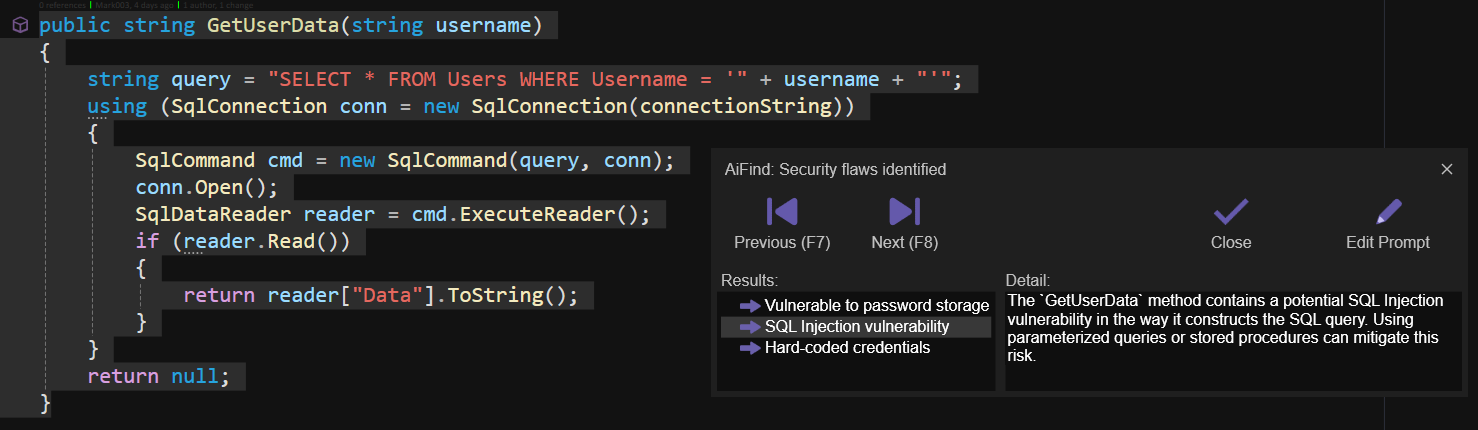

AiFind - AI驱动的搜索

在您要搜索的文件的Visual Studio编辑器中双击并按住Ctrl键,然后声明要找的东西。例如,您可能会说“我正在这段代码中寻找安全问题”或“向我展示准备处理订单所涉及的任何方法”或“我需要查看尚未分配样式的任何按钮”,AiFind将搜索激活文件,并在AiFind导航器中突出显示满足搜索的代码元素。

F8和F7快捷键(用于下一个/上一个AiFind结果)对于高速导航非常有用。

局限性

与任何涉及AI的东西一样,在这个版本中,AI助手可以做的事情也有一些限制。

- AiFind当前在激活文件中工作

- 提供了C#和XAML代码折叠代理

- 您可以创建包含在它们自己的文件中的新类型,但是还不能创建包含其他非C#类型内容的新文件

- 除了安装NuGet包之外,您不能修改项目文件或解决方案文件(因此无法创建或添加新项目)

- 不能对跨多个文件的引用执行重构(请使用可靠的重构工具)

- 上下文代码感知目前仅限于设计器+代码隐藏+剪贴板(如果您在提示中提到“剪贴板”),加上项目概述(语言、框架、UI框架和参考)

- 对于AI本身的力量,通常存在一些限制和免责声明。有时候,AI会“产生幻觉”(尤其是在基于框架生成代码时,这些框架已经发生了变化,或者API随着时间的推移出现了问题)。此外,也有可能出现AI难以正确执行复杂请求的情况。

更多产品资讯及授权,欢迎来电咨询:023-68661681

更多DevExpress线上公开课、中文教程资讯请上中文网获取

关于慧都科技

慧都是⼀家⾏业数字化解决⽅案公司,专注于软件、⽯油与⼯业领域,以深⼊的业务理解和⾏业经验,帮助企业实现智能化转型与持续竞争优势。

慧都是DevExpress的中国区的合作伙伴,DevExpress作为用户界面领域的优秀产品,帮助企业高效构建权限管理、数据可视化(如网格/图表/仪表盘)、跨平台系统(WinForms/ASP.NET/.NET MAUI)及行业定制解决方案,加速开发并强化交互体验。

欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动成果

转载请注明:文章转载自:DevExpress控件中文网 [https://www.devexpresscn.com/]

本文地址:https://www.devexpresscn.com/post/5372.html

联系电话:023-68661681

联系电话:023-68661681

返回

返回